Les espaces de Mécènes du Sud, rue des Balances à Montpellier, débordent ce soir de vernissage. Le fond de l'air est électrique. Le brouhaha des voix surexcitées ne fait que rendre plus insidieuse la pulsation basse qui sous-tend les drones sombres, lancinants de Wolf Eyes. Évoluant avec désinvolture dans un cadre qui reprend les codes d'un débat télévisé, une forme de vie humanoïde et pour autant inassignable, tient en joue le regard du visiteur pendant de longues minutes. I am a problem. Le titre de la vidéo de Will Benedict explicite ainsi cette inquiétude infra liminale que partagent les œuvres réunies par Victorine Grataloup et Diane Turquety dans le cadre de l'exposition Aube immédiate, vents tièdes. Ce n'est pas un hasard si la seule instance d'énonciation qui revendique une adresse frontale échappe allégrement au système d'assignation interspécifique en vigueur à l'heure actuelle. Dans une démarche intimement inspirée du post-exotisme, les deux curatrices exaltent la force des histoires, multiplient les pistes, veillent à maintenir l'espace de la fiction résolument ouvert. Outre sa valeur littéraire per se, l'intitulé de l'exposition acquiert une valeur programmatique qu'assument Victorine Grataloup et Diane Turquety : le territoire d'où nous parlons est inconnu, absolument inconnu. Nulle abscisse, nulle ordonnée ne peut lui être attribuée. Il est une zone d'imagination géopolitique radicale où le rêve, l'insurrection, le chamanisme et l'inconscient collectif se rencontrent.

Les drapeaux de Dimitri Robert-Rimsky ont abandonné leur verticalité conquérante. De par leur facture même - impressions sur toiles de spi - ils semblent enclins à troquer toute fonction symbolique, rendue d'ailleurs caduque par l'indétermination même des images qu'ils portent, pour une hypothétique activation utilitaire - vecteurs d'un déplacement possible, en attente que le vent se lève. Quelque peu en retrait, derrière ces grandes voiles qui cachent bien des promesses dans leurs plis amples, discret et néanmoins incontournable, avec son rouge et noir bien explicite, le drapeau anarchiste de Rometti - Costales se diffracte dans une multitude de graines de Huayruro, plante essentielle à la préparation des rituels Ayahuasca en Amérique du Sud. Au-delà de sa lisibilité directe, Anarquismo Mágico se donne à voir comme un champ spéculatif, résultat du frottement et de la mise en tension de l'imaginaire anarchiste et des cosmogonies amazoniennes.

Quelque peu en retrait, une deuxième salle, placée sous le signe d'une organicité hybride, voit la terre se craqueler en proie à des secousses rythmiques. L'horizon rougeâtre parait lointain, hors d’atteinte, le jeu d'échelles est traitre dans la vidéo petit format de Dimitra-Ellie Antoniu, BodyScapes, empreinte d'une sensualité où le pandéisme se conjugue au féminin. Arrachée à son dense substrat en perpétuelle fermentation, la culture symbiote de bactéries et de levures du Kombucha de Mimosa Echard et Michel Blazy prend un aspect desséché, d'astre refroidi, magnifié par l'éclat lunaire d'un rang de perles. La vocation thaumaturgique de cette pièce - membrane qui semble à même d'accueillir des projections fantasmatiques, ainsi que des vibrations des plus subtiles, n'en est que confortée par le fait que ces perles sont elles mêmes le fruit de rencontres interspécifiques hasardeuses, sécrétions minérales d'un organisme vivant attaqué dans sa chair. Le silicone et le cuir débordent la table présentoir, s'étalent et coulent par terre, prennent l’aspect de secrétions et lambeaux organiques dans Nude, une pièce à la grammaire post-humaniste de Thierry Fournier. Si les œuvres de Nils Alix-Tabeling et Mathis Altmann entretiennent de subtils jeux de renvois et d’associations des plus stimulantes avec les pièces déjà évoquées, ainsi qu'avec l'univers post-exotique de Antoine Volodine, c'est au premier étage des espaces de Mécènes du Sud, que Victorine Grataloup et Diane Turquety parviennent à imaginer un environnement d’hybridation totale, où, dans le plus profond respect pour leurs spécificités respectives, les œuvres se répondent, s'enrichissent mutuellement, créant une atmosphère qui enveloppe les visiteurs. Parmi les rapports qui agissent conjointement entre les pièces de Gaëlle Choisne, Elsa Brès et Jean-Marie Perdrix, nous pourrions mettre en exergue un éclairage réciproque, un fonctionnement contrapunctique en tant que matérialisations ou excroissances d'univers fictionnels aux contours troubles, ainsi qu'une pulsation indéfinie entre l'avidité d'objets incertains se refermant jalousement sur leur secret toxique et la dilatation ou l'expansion d'un fond trouble, horizon et liant, support prêt à tout ravaler. Si l'agencement des autres espaces permettait des clins d’œil à différentes œuvres de la constellation fabriquée par Antoine Volodine, c'est ici que les deux curatrices se tiennent au plus près de la démarche méta-littéraire mise en place par le créateur du post-exotisme.

Le sol semble recouvert d'une seconde peau, précaire, translucide, qui laisse affleurer ici et là des végétaux, des tirages photographiques en petit format et des objets trouvés, autant de dépôts, de sédiments charriés par les eaux basses de W.A.A.N. (We Are All Negroes). La bâche en plastique de l'installation de Gaëlle Choisne peut également renvoyer vers le champ sémantique d'un chantier à venir, dont elle est une condition, une prémisse nécessaire, dans une logique à la fois de soin et de protection, alors que les objets pris sous son voile transparent acquièrent le statut d'offrandes apotropaïques. Il serait passionnant de s'étendre sur la complexité du geste artistique de Gaëlle Choisne qui joue et subvertit les codes de la sculpture, en revendiquant la dimension horizontale de l'espace, et de l’œuvre immersive, praticable, qui assume sa propre fragilité et sa détérioration future. Soulignons simplement l'immense générosité de cette proposition qui accueille la présence et les reflets des autres pièces, sans pour autant trahir les milles histoires à la conjonction de l'intime et du sociétal qu'elle véhicule dans ses limbes.

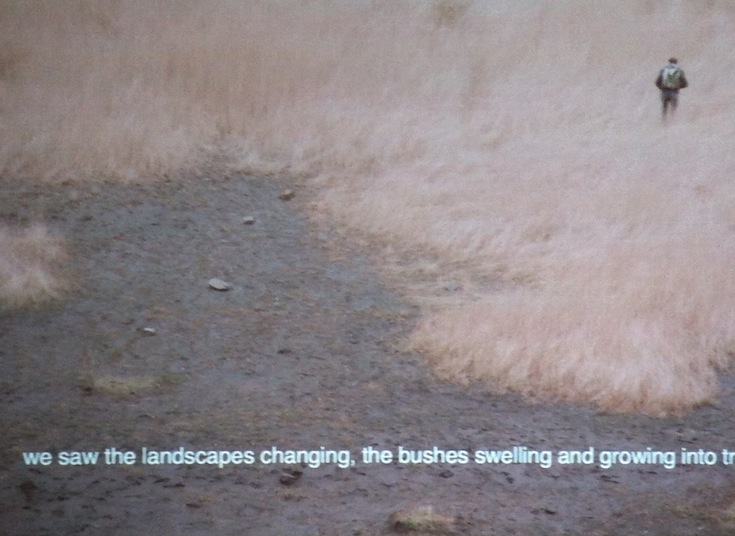

LOVE CANAL, le film d'Elsa Brès qui éclaire de biais ces eaux laiteuses s'ouvre sur des paysages ravagés, stériles, pour poser le cadre d'une errance en quête de débris énigmatiques et de gestes qui relient. Un fait réel travaille en creux cette fiction post apocalyptique, un fait parmi tant d'autres qui participe à un tissu d'histoires de résistance et de luttes, ici, en l'occurrence, des femmes des quartiers pauvres dans les années 70 qui se mobilisent, au delà des barrières raciales, pour défendre la vie de leurs enfants face au cynisme de l'industrie chimique dans le Nord-Est américain. Ce soubassement transpire parfois de manière voilée dans le récit - cette année là, l'histoire du lieu a débordé à la surface du paysage - sans pour autant empiéter sur l'indétermination des prairies cramées, des sols balafrés et des indices épars qui ponctuent cette exploration à la recherche d'une étincelle d'avenir. Elsa Brès prend soin de préserver un certain flottement à même d'aiguiser le regard vers les rapports à réinventer entre les êtres et le paysage. Il est question de disparaitre dans les vibrations du sol, des lignes qu'on décrit avec son propre corps hors toute abscisse et ordonnée, des feux de camp et des échanges furtifs. LOVE CANAL s'écrit à la première personne tel un journal intimement lié à la survie, mais le film parvient à conjurer ces signaux faibles vers un point de bascule où un gros plan sur l'exosquelette luisant d'un insecte fait voler en éclats la certitude de l'humain en tant qu'instance d'énonciation et active des possibles interspécifiques.

Recroquevillées sur elles-mêmes, calcinées, les peaux de Jean-Marie Perdrix acquièrent une apparence à la croisée de l'organique et du minéral : fruits maudits de l'anthropogène, excroissances d'une fiction qui, à un moment donné a très mal tourné, objets de pouvoir, boli informes, irrigués non par le sang des offrandes, mais par le plastique porté à l'ébullition, d'un culte qui essaierait d'exorciser par ingestion et ignition le mal qui fait s'étouffer la vie, chrysalides répugnantes permettant néanmoins d'y projeter les germes d'un avenir, fut-il différé - dans une poche spatio-temporelle - longtemps après la catastrophe.

Victorine Grataloup et Diane Turquety signent une exposition qui prend soin à cultiver, par mille histoires interposées, ce qu'Isabelle Stengers nomme, dans une formule inspirante, l'insistance du possible.

--

Aube immédiate, vents tièdes, un projet curatorial de Victorine Grataloup et Diane Turquety,

avec Nils Alix-Tabeling, Mathis Altmann, Dimitra-Ellie Antoniou, Will Benedict, Elsa Brès, Gaëlle Choisne, Mimosa Echard & Michel Blazy, Thierry Fournier, Jean-Marie Perdrix, Dimitri Robert-Rimsky, Rometti Costales

Mécènes du Sud Montpellier Sète, 15 mars - 9 juin 2019

Publié le 22/04/2019