Après des études d’arts plastiques aux Beaux-Arts de Nantes, Théodora Barat intègre le Fresnoy, où elle réalise Or anything at all except the dark pavement. En 2013, elle développe Panorama zéro, dans le cadre d’une résidence à Côté court. Rencontre avec une cinéaste et plasticienne dont le regard est tourné vers le Film Noir, et qui fait circuler formes et matériaux entre ses films et ses installations.

*

ABLC : Est-ce que tu avais, dès tes études aux Beaux-Arts, le désir de faire des films ?

Théodora Barat : Je travaillais surtout la question de l'installation, avec des vidéos que je produisais. Ensuite je me suis spécialement attachée à la projection vidéo, et là je travaillais beaucoup à partir de found-footage de Film Noir. Ce n’était pas qu’une manière de contourner l'absence de moyens et de possibilités à laquelle j'étais confrontée, je voulais aussi faire référence à ce cinéma. J’utilisais ces images comme une matière, les retravaillant pour ne plus avoir que des tons de noir ou de blanc, ce qui donnait à mes projets des formes assez abstraites.

ABLC : Les motifs de l'obscurité et de la nuit ont rapidement rencontré ta pratique ?

Théodora Barat : Oui, la ville, la nuit sont des figures qui ont été assez vite présentes, apportées par une attention constante au Film Noir. Pour moi, c'était le premier genre cinématographique qui filmait la ville de nuit, dans le prolongement de l'héritage expressionniste. Les réalisateurs de Films Noirs avaient fui le nazisme, ils travaillaient avec de petits budgets, et donc dans une grande liberté. Au-delà de ce genre cinématographique, c'est vraiment cette période du cinéma américain des années 50 qui m'intéresse. Je pense notamment à La Féline de Jacques Tourneur, qui n'est pas un Film Noir en soi, mais qui met en œuvre, pour sa lumière, des trouvailles incroyables. Je crois que c'est vraiment une période charnière, la fin d'un temps et le début d'un autre, qui initie notamment une dimension particulière de la science-fiction, l'anticipation.

ABLC : Ces formes se retrouvent dans ton travail, et dessinent souvent l'image d'un monde presque apocalyptique.

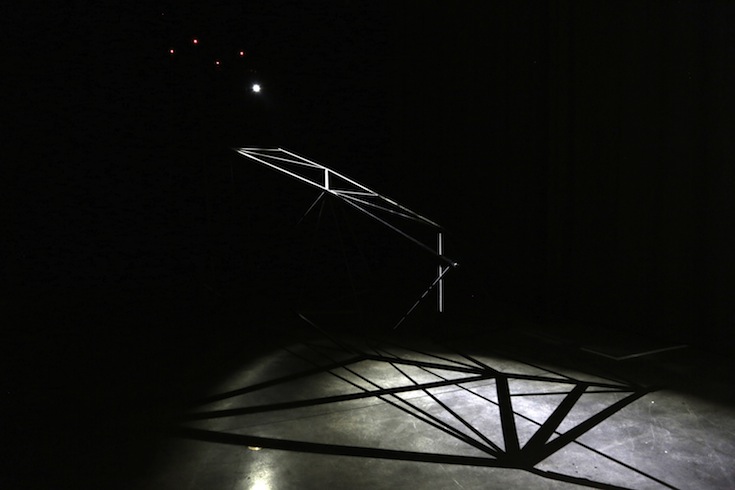

Théodora Barat : Oui en effet. J'ai l'impression que dans l'installation Dead End, qui est mon projet de deuxième année au Fresnoy, il y a vraiment deux temps. Une tour érigée, parfaite, qui se tient, et une sorte de passerelle tombée, une "traine", de plus en plus éclatée, s'imbriquant dans le sol. L'installation propose une sorte de tracé temporel. J'envisage Dead End comme un édifice oublié, réanimé par des évènements lumineux hors-champ. En la faisant, j'ai beaucoup pensé à ces espaces industriels, plus ou moins en ruines, devenu le terrain de Films Noirs, et spécialement au Coup de l'escalier de Robert Wise, auquel j'emprunte d'ailleurs le titre de ma pièce, puisque le film se clôt sur un carton mentionnant "dead end".

ABLC : On a le sentiment que tes projets prennent également en charge quelque chose de l'histoire contemporaine. Cette lumière de mirador qui traverse Dead End ou White Heat évoque très fortement l'univers concentrationnaire.

Théodora Barat : Oui, c'est vrai. Les années 50, dans laquelle je puise pour mon travail, viennent immédiatement après la deuxième guerre mondiale. On y trouve beaucoup de films de prison, l'atmosphère carcérale y est très présente. Mais j'essaie également d'enraciner cette dimension de mon travail dans des questionnements plus larges. L'allégorie de la caverne dans La république de Platon est un texte que j'aime beaucoup et qui nourrit les formes que je développe. Je crois que j'essaie d'imposer assez peu de sens à ce que je fais, pour que les pièces proposent des expériences sensorielles. La lumière est pour moi un élément expérientiel primitif. La raison d'être, finalement, de ces balayages, c'est le spectateur, que je cherche constamment à aveugler ou à éblouir, pour produire des effets rétiniens qui sont le point de contact et d'alchimie entre la pièce et celui qui la rencontre.

ABLC : Dans Panorama zero, comme dans Or anything at all except the dark pavement, un texte préexiste à la réalisation des films.

Théodora Barat : Ce n'est pas intentionnel, mais effectivement, dans les deux cas, je suis partie de textes déterminés. Or anything at all except the dark pavement est une phrase que j'emprunte à Tony Smith, qui évoque, dans un entretien avec Samuel Wagstaff, sa visite, dans les années 50, au New Jersey Turnpike, alors en construction. Il décrit ce paysage nocturne et artificiel comme une expérience artistique en soi, qui rejoint complètement mes premiers souvenirs des États-Unis : la nuit, les néons, les paysages qui défilent à travers les vitres d'une voiture… De là viennent la forme du travelling, le super 16 mm et le désir de faire ce film muet, comme le sont mes souvenirs. Pour Panorama zéro, je suis partie d'un texte de Robert Smithson intitulé A tour of the Monuments of Passaic, New Jersey, dans lequel il ré-interprète une ville du New Jersey où il a grandi, et qu'il regarde un peu comme s'il était un explorateur sur une nouvelle terre inconnue, où chaque élément rencontré, soustrait à sa fonction et réinterprété, pourrait être un monument potentiel. Je ne sais pas quelle est la pertinence de cette correspondance, mais j'ai moi-même fait ce film dans le cadre d'une résidence à Côté court, je l'ai tourné en Seine-Saint-Denis, la banlieue où j'ai grandi. Je voulais partir de matériaux, et par la lumière, de les transformer, de les destituer de leur fonction, pour pouvoir les interpréter comme des éléments formels et des monuments potentiels. On ne sait pas où on est, il n'y a pas de repères, mais des entrées et sorties au noir qui réunissent les différents moments qui composent Panorama zéro, liés dans un continuum qui n'est pas celui d'un plan séquence, mais qui formellement y ressemble. Le sujet principal du film, c'est la lumière. Elle prend corps peu à peu. Au début elle est hors champ, elle palpite légèrement, puis elle apparait en elle-même, comme source. Elle s'anime. Il y a l’éclat d'un soudeur notamment. Puis elle n'est plus qu'essentielle, cette forme ronde qui achève cette quête lumineuse.

ABLC : Dans tes films, tu proposes avec la lumière des choses qui ne se font pas habituellement au cinéma. Je pense notamment au fait de montrer les sources. Par exemple, on voit une boule chinoise dans Or anything at all except the dark pavement. C'est une matière première qui, pour l'être pleinement, doit s'inscrire dans une obscurité. Comment est-ce qu'on écrit un projet à partir d'uniques sources lumineuses ?

Théodora Barat : Je n'écris pas à proprement parler. Je récolte des images que j'imprime, découpe, et colle les unes à côté des autres. Le scénario de Or anything at all except the dark pavement était constitué par une timeline, avec un plan Google Map du travelling, puis des Post-it posés l'un après l'autre pour dessiner le mouvement du film. Je travaille dans une sorte d'inversion, comme si je faisais le montage des films avant de les tourner. Dans Or anything at all except the dark pavement, tout le travail a consisté à organiser le placement des installations, pour que leur apparition dans le film coïncide avec le métrage dont je disposais. L'écriture du projet a ainsi consisté à trouver la distance et le rythme de défilement juste entre les éléments.

J’ai aussi utilisé des matériaux « brut » : matériel de chantier, de cinéma comme une matière première, en exprimant autre chose d'un point de vue formel. Je trouve très beaux ces éléments hors de leur fonction, notamment les projecteurs. J'ai des souvenirs de formes lumineuses comparables que l'on peut voir sur les autoroutes en chantier, des boules d'hélium qui apparaissent comme des lunes improbables qui jalonnent la route. La boule chinoise, c'était un peu une lune pour moi.

Le travelling n'est d'ailleurs pas un mouvement purement latéral, il commence et termine en arc, qui permet de sortir l'œil de l'habitude auquel le défilement l'a habitué. Le retour final propose un point de vue sur le décor mis en place pour finir par le réveil sur le fond blanc du générique, qui grille les yeux.

ABLC : Qu'est-ce qui a motivé le choix du 16 mm ?

Théodora Barat : C'est le premier film que je faisais. La question de la réaction chimique sur la pellicule m'intéressait beaucoup. Je voyais vraiment ce film comme une sorte de manifeste. Il fallait que tout ait un sens. Le support argentique était très important par rapport à ma référence au Film Noir notamment. Puis en Super 16, il n’y a pas de piste son. Au début, ce projet ne devait exister qu'en installation, et le son être apporté par le projecteur et le défilement de la pellicule. J’ai décidé de le garder muet, j’aurais eu l’impression d’illustrer quelque chose en ajoutant du son.

ABLC : Il y a une très grande cohérence entre tes installations et ta manière de travailler le film. Est-ce que tu dissocies les deux approches ? Est-ce que le film est toujours destiné également à l'installation ?

Théodora Barat : Le film est une installation à sa manière. Il est le résultat d’installations filmées. Pour Panorama zéro, j'ai tourné dans un lieu incroyable, une déchèterie gigantesque au milieu de la ville, mais en hauteur, ce qui fait qu'il n'y a sur ce site, la nuit, que peu de pollution lumineuse. Je n'ai pas vraiment cherché à mettre en valeur le lieu, pour ne pas céder à un rapport de fascination qui aurait mis le travail du lieu en excès sur le mien. Aussi, on ne le voit pas vraiment, on peut difficilement en prendre la mesure. Les espèces de gaufres en béton que l'on voit au début du film sont hautes de huit mètres. Tout était gigantesque. La plupart des éléments du film sont des sculptures, des installations juxtaposées. Le mouvement de la caméra représente en un sens le mouvement parfait d'un spectateur parmi cette succession d'installations. J'apporte une grande attention à cette question du déplacement du spectateur, et à la manière dont ce mouvement agit sur ce que l'on est en train de voir. Quand je réalise, je pense à un spectateur dans une exposition, ou plus généralement, pour faire référence à Walter Benjamin, à un flâneur dont la déambulation tracerait le mouvement du film.

ABLC : Tes installations ont quelque chose d'immersif. On est dedans, on s'y promène. Cette dimension immersion se retrouve dans tes films également, par cette nuit qui y est omniprésente et qui fait qu'il n'y a pas de rupture entre le cadre de l'image et l'obscurité de la salle. Est-ce que c'est quelque chose dont tu as conscience quand tu les réalises ?

Théodora Barat : Oui, complètement. Siegfried Kracauer dit ça très bien, quand il parle de "stream of consciousness" : "l’immersion, comme dans un état de transe, dans un plan ou une succession de plans peut à tout moment faire place à un rêve éveillé, qui s’éloigne des images qui l’ont provoqué. [...] [Le spectateur] oscille entre immersion en soi et abandon de soi. […] Les deux processus entrelacés du rêve forment ensemble un unique stream of consciousness dont les contenus — cataractes d’imaginations indistinctes et de pensées informulées — portent encore la marque des sensations corporelles dont ils émanent".

J'essaie un peu de retrouver ça, ce moment de contemplation, cette plongée que j'aime ressentir. J'essaie d'être spectatrice de ce que je fais, d'appréhender ce que je ressens pour ajuster les choses. En quelque sorte, les film sont l'expérience de mes installations pour personnes immobiles. Réciproquement, quand je fais une installation, je réfléchis beaucoup à la position du regard. Pour White Heat, en plus du tracé pour le spectateur, j'ai disposé ces cornières de manière à ce que les différentes hauteurs et angles permettent aux faisceaux de lumière tantôt d'aveugler le spectateur, tantôt d'être interrompus.

ABLC : Tu évoquais Platon tout à l'heure, pour qui sortir de la caverne est une question vitale. Est-ce que tu réfléchis aussi à une manière de sortir de la nuit ?

Théodora Barat : Non, pas vraiment. Ce motif est vraiment une obsession. Plus fondamentalement, j'ai besoin de l'obscurité pour pouvoir transformer les choses avec la lumière. J'ai besoin de sortir de l'objectivité de la lumière du jour pour entrer dans la subjectivité d'une lumière artificielle. J'ai l'impression de pouvoir retransformer l'environnement, alors que de jour, les choses sont là en soi. La nuit et la lumière me permettent de me rapporter à la réalité comme à quelque chose dont je peux vraiment me saisir pour le remodeler.

Publié le 05/02/2015